von Anna Gien

Ich habe eine Motte gefunden. Sie lag im Badezimmer auf dem Teppich neben dem geöffneten Fenster. Draußen war es Nacht.

Als Kind hatte ich keine Angst vor Insekten. Eine Spinne wohnte in meinem Zimmer. Nachts hat sie mich von ihrem Netz aus angesehen, achtäugig, ich zurück, in acht Augen war ich gleichzeitig. Sie war mein Leibwächter. Ich habe Wespen in meine Brotzeitdose gelockt, ließ sie über meine Finger laufen und gab ihnen zu essen. Den Zucker schmierte ich um ihre Münder. Ich konnte mit ihnen sprechen, wenn sie mich ließen.

Jetzt machen sie mir Angst. Die Wespenschwärme letzten Sommer. Es waren Hunderte, setzten sich sofort auf jeden Teller, vor allem die zuckrigen, den Kaiserschmarrn und die Torten. Tote Wespen trieben in der Vanillesoße. Eine Wespe im Strudel und man stirbt. Erstickt an der Schwellung. Die Wespen könnten auch direkt in meinen Mund fliegen, das fürchtete ich am meisten. Damals nicht. Nur die Motten und die Falter fürchtete ich. Ihre großen pudrigen Körper. Wie sie Gegenstände anfliegen im Licht. Unkontrolliert. Die Berührung ihres Flügelschlags graut mir.

S. hatte sich hinter der Kellertreppe versteckt, wir waren vielleicht 12 und ich schon seit zwei Jahren bis zur Übelkeit verliebt in ihren Freund. Sie sprang heraus, als ich die Stufen hinuntergestiegen war, und schleuderte mir die Motte, die sie in ihren Händen versteckt hielt, ins Gesicht. Ich konnte eine Stunde lang nicht sprechen und war weiß im Gesicht, wie eine Puppe, sagt sie. Sie lacht manchmal noch immer darüber.

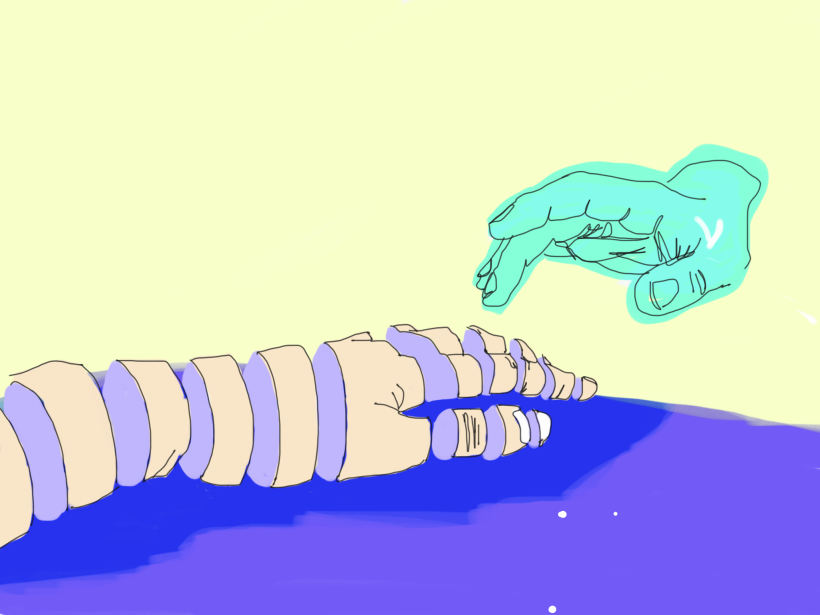

Die Motte lag so auf dem Badezimmerteppich, dass ich ihren braunen Rücken sehen konnte. Die Flügel zusammengefaltet, wie ein weiches, kleines Zelt. Ich habe mich hinuntergebeugt und sie vorsichtig angestupst, um zu sehen, ob sie noch lebt. Dann habe ich sie hochgehoben und in meine Hand genommen. Ein schreckliches, pelzig juckendes Gefühl am ganzen Körper. Ihre Flügel schimmerten perlmuttfarben wie eine Muschel. Das hatte ich noch nie gesehen. Es sah schön aus. Ich habe sie von einer Hand in die andere gelegt. So, dass ich ihren pelzigen Bauch sehen konnte, die langen Fühler und ihre schwarzen stecknadelkopfgroßen Augen. Augen wie ein Krampus. So fremd. Die Flügel wie Staub.

Es ist ihre Zerbrechlichkeit, dachte ich, die mir graut.

Sie liegt noch immer da auf der Frauenzeitschrift, wo ich sie hingelegt habe, als er mich von hinten umarmt. Ich habe gerade meine Hose ausgezogen, halte sie noch in der Hand. Er umschlingt mich von hinten, wie er es immer tut. Kommt ins Zimmer, legt etwas ab, zieht etwas an, sucht etwas, räumt herum, entschließt sich plötzlich, mich zu umarmen, wie eine Katze, die sich im Vorbeigehen an ihrem Kratzbaum reibt. Er berührt mich weiter, greift mich ab, ich klammere mich an ihn, lasse mich in die Berührung fallen. Fasse an seinen Schwanz, er ist schlaff, ich drehe den Kopf aus der Umarmung, schiebe meine Finger tiefer zwischen seine Beine und sehe die Motte an.

Es ist drei Uhr morgens, die letzte Szene von L’Avventura und das Zimmer ist dunkel. Ich bin davon wachgeworden, dass er nicht mehr da war. Der Film wirft weiße Schatten an die Zimmerdecke. Wie sie ihn doch berührt. Ganz am Ende, trotz allem. Die Hand auf seine Schulter legt. Ich klappe den Laptop zu und ziehe die Decke über mich, wie sie, nur ein paar Szenen, bevor es geschieht, in dem kleinen Bett in dem Hotelzimmer sitzt, die Decke überm Kopf. Bevor er nicht wiederkam. Bevor er Stunde um Stunde verschwunden blieb. Bevor sie loslief, ihn zu suchen. Das ganze Hotel ablief. Immer schneller, bis sie irgendwann durch die leeren Räume rannte, die Tischdecken anhob, jede Tür aufriss, um ihn zu suchen. Bevor sie ihn auf dem Sofa fand, zusammengedrängt, zwischen den Brüsten dieser Frau, die aus allen Richtungen gleichzeitig quollen. Seit drei Wochen sind wir nun schon in diesem Haus. Ich habe jetzt Angst im Dunkeln.

Ich habe darüber nachgedacht, ob ich sie einpacken sollte. Behalten wollte ich sie. Sie einschließen, wenn wir wieder zurück wären, in meiner Wohnung irgendwo in eine Kiste, sodass ich sie immer wieder herausholen könnte, um sie anzusehen. Die Angst hätte ich dann angesehen, dachte ich.

Es ist nicht wahr, dass ich als Kind furchtlos war. Ich bin in den Wald gegangen, um zu zaubern. Nachts bin ich aus dem Haus geschlichen. Ich hatte einen Umhang an und trug einen langen Zauberstab.

Es kam kriechend zwischen den Wurzeln hervor, als ich auf der Lichtung stand. Von irgendwo schaut es. Dann bricht der Boden und ich renne. Die Angst berührte mich an den Schultern. Den ganzen Weg nach Hause mit pochendem, brechendem Herz. Etwas, vor dem man fliehen kann.

Einmal wollte ich ihn erschlagen. Erst war es still unter dem schweren Buch und ich legte meinen Kopf wieder auf das Kissen. Dann ging es los. Das Geräusch, ein zirrendes Flattern, die ganze Nacht ging es. Ich habe mich nicht getraut, es hochzuheben, um noch einmal zuzuschlagen.

Der Waldrand zieht mich an. So, wie er jetzt da liegt, hinter dem Haus. Ich will hineingehen. Ich fürchte mich zu sehr. Was ist da im Wald.

Die Tür schnaubte, als ich sie aufzog, und ich schleuderte die Motte von mir. Pochen im Ohr, bis in den Garten hinaus, kühl und dunkel war es draußen.

Ich musste mich zwingen. Berührte sie mit der Fingerkuppe. Sie war tot wie Papier. Ich habe sie am Flügel gefasst, sie auf die Hand genommen und auf die Frauenzeitschrift auf dem Glastisch gelegt. Er ist wiedergekommen. Atmet raschelnd während er schläft, sein Arm liegt warm um mich. Das Mondlicht fällt von draußen in einem dünnen Streifen herein. Jetzt liegt sie auf dem Rücken. Die Augen zur Decke. Schwarze Augen, wie lebendig, nur zwei.

Ich will in den Wald gehen.

*

Anna Gien, *1991, lebt und arbeitet als Schriftstellerin in Berlin. Im Frühjahr 2019 ist ihr Debütroman M im Verlag Matthes & Seitz erschienen, den sie gemeinsam mit Marlene Stark verfasst hat.