von Gerhard Danzer

Viele von uns haben in den letzten Tagen Die Pest (1947) von Albert Camus gelesen oder wiedergelesen. Das Schicksal der Bewohner von Oran, die von der Seuche befallen werden und in nicht geringer Zahl daran sterben, erinnert in fataler Weise an die Ereignisse der letzten Tage und Wochen. In Camus' Roman reagiert jede Person mit ihrem eigenen Charakter und Lebensstil auf den Schwarzen Tod: Der Arzt Rieux kämpft unermüdlich und illusionsfrei gegen die Absurdität der Krankheit an; der Priester Paneloux ist überzeugt, dass es sich bei der Pest um eine Strafe Gottes handelt; der dilettierende Schriftsteller Grand will bei alledem eine Novelle verfassen und kommt über den ersten Satz nicht hinaus; einige Schmuggler nutzen die Situation, um endlich unbehelligt ihre Geschäfte zu machen usw.

Ganz analoge Gestalten lassen sich in unserer Corona-Gegenwart vermuten, und wir dürfen gespannt sein, wer sich unter den Autoren dazu aufschwingen wird, einen ähnlich beeindruckenden Text über die jetzige Seuche zu verfassen wie seinerzeit Camus – einen Text, der nicht nur eine Krankheit schildert, sondern auch die Reaktionen einer Sozietät und ihrer Mitglieder darauf bis hin zu manchen ideologischen Verseuchungen (Totalitarismus), für die die Pest eine treffliche Allegorie abgegeben hat.

Etwas seltener gelesen wird derzeit ein anderes Buch, obwohl es sich (zumindest indirekt) ebenfalls mit der Seuchenproblematik befasst und dieser mit einer sehr originellen Strategie begegnet: Das Dekameron von Giovanni Boccaccio (1313-1375). Mitte des 14. Jahrhunderts brach in Europa die Pest aus und forderte Hunderttausende Opfer; auch Florenz wurde damals heimgesucht und war beinahe entvölkert. Boccaccio befand sich in Florenz und wurde Zeuge des allgemeinen Unglücks. Er hatte schon zuvor mit der Ausarbeitung einer Novellensammlung begonnen, und unter dem Eindruck der Epidemie wurde er zu deren Chronisten.

Seine Novellen wuchsen sich zu einem stattlichen Band aus, der hundert Erzählungen umfasst; sie wurden 1353 veröffentlicht. Das Buch wirkte wie eine dichterische Revolte gegen das kollektive Unglück, das Florenz und weite Teile Europas betroffen hatte. Boccaccio wollte seinen Zeitgenossen demonstrieren, wie man sozial, emotional und intellektuell einer Katastrophe wie der Pest trotzen kann und dabei Lebensmut und Zuversicht bewahrt.

Das Dekameron (italienisch: Il Decamerone – Der Decamerone) ist als Rahmenerzählung konzipiert. Sieben junge Frauen aus privilegierten Familien treffen sich in der Basilika Santa Maria Novella in Florenz. Eine von ihnen schlägt vor, man solle dem Elend der Pest entfliehen und gemeinsam zwei Wochen außerhalb der Stadt auf einem Landgut verbringen. Drei junge Männer sind mit von der Partie, und schon am nächsten Morgen macht sich die kleine Gruppe auf den Weg nach Fiesole, einige Kilometer vom Florentiner Stadtkern entfernt – eine Flucht vor der Epidemie, die uns derzeit nur bedingt möglich wäre.

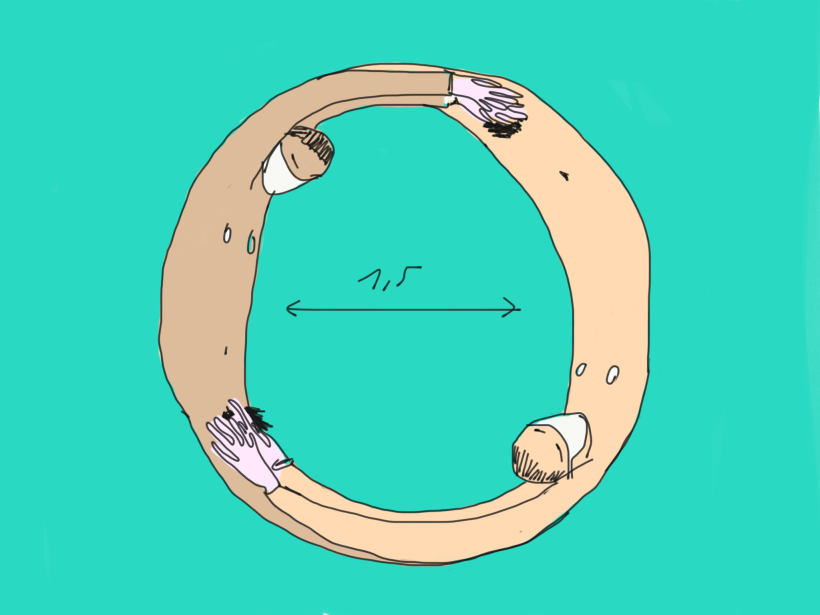

In ihrem Landhaus in den Hügeln vor Florenz beschließen die zehn, täglich eine Königin oder einen König zu wählen, die eine Art Herrschaft ausüben. An jedem Tag erzählen die Beteiligten je eine Geschichte, die unterhaltsam, abenteuerlich oder inspirierend sein sollte. Aus dieser Regel leitet sich der Titel des Buches her: deka hemerai (griechisch) bedeutet so viel wie zehn Tage, wobei zehn mal zehn hundert Novellen ergibt.

Worum drehen sich nun die Erzählungen im Dekameron? Jeder der zehn Tage steht unter einem Motto, das von der jeweiligen Königin oder dem König vorgegeben wird, und das von jedem mit je unterschiedlichen Inhalten ausgestaltet werden muss: Was einem gerade einfällt; widrige Schicksale und unverhofft glückliche Fügungen; Heißersehntes wird durch List erreicht; unglückliche Liebesbeziehungen; überraschendes Glück nach bitteren Erfahrungen usw. Zu diesen insgesamt zehn Generalthemen entstanden jeweils zehn Novellen mit ganz eigenen Akzenten.

So erzählte der dritte Tag von Personen, „die etwas Heißersehntes durch Gewandtheit sich verschafft oder etwas Verlorenes wiedererlangt haben“ (Boccaccio, G.: Der Decamerone (1353), erster Band, Zürich 1957, S. 292). Prototypisch für die Art, wie Boccaccio seinen Figuren Worte und Geschichten in den Mund legte, ist die erste Novelle des dritten Tages, betitelt mit

Masetto von Lamporecchio stellt sich stumm und wird Gärtner in einem Nonnenkloster, dessen Bewohnerinnen alle bei ihm schlafen wollen.

Masetto, ein junger Bauernbursche mit ansehnlicher Statur, kommt als Gärtner in ein Frauenkloster, das von acht Nonnen und einer Äbtissin bewohnt wurde. Weil er sich taubstumm stellt, wird er als Arbeiter nicht nur von allen geschätzt – die Nonnen nehmen in seiner Gegenwart auch kein Blatt vor den Mund, um sich bewundernd und mit zunehmender Begierde über seine kraftvoll-virile Statur zu unterhalten.

Einige Nonnen erörtern freimütig, ob und wie man bei Masetto die Jungfräulichkeit verlieren könne, die man einst dem Herrgott versprochen habe. Auf die schüchternen Einwände einer ihrer Betschwestern, dass man solche Versprechen nicht brechen dürfe, entgegnen sie, dass die von ihnen imaginierte sexuelle Lust zwischen Mann und Frau derart imposant sei, dass um ihretwillen ein Versprechen übergangen werden kann – man verspricht sich eben schon einmal.

Zuerst sind es nur zwei Nonnen, die Masetto in einen abgelegenen Schuppen locken und sich mit ihm ergötzen – doch bald gehört das ganze Kloster samt Äbtissin zu seiner sexuellen Klientel. Die frommen Frauen sind überaus begeistert von den Aktivitäten ihres taubstummen Gärtners; insbesondere die Äbtissin ruft ihren Arbeiter mit enorm hoher Frequenz in ihre Kemenate. Masetto wird dabei so angestrengt, dass er eines Tages scheinbar seine Sprache wiederfindet und um Schonung bittet:

„Fromme Frau, ich habe gehört, dass ein Hahn für zehn Hühner hinreicht, aber dass zehn Männer kaum und mit Mühe imstande sind, einer Frau genug zu tun, während ich deren neun bedienen muss, das kann ich um alles in der Welt nicht länger aushalten; denn durch das, was ich bisher geleistet habe, bin ich schon sehr heruntergekommen, und Ihr müsst mich deshalb mit Gott ziehen lassen oder die Sache anders einzurichten suchen.“ (Ebd., S. 307f.)

Boccaccio feierte in seinen Novellen die aufrüttelnde Macht und profane Heiligkeit von Eros und Sexus, wobei er ihre ganze Bandbreite – von zarter Minnelyrik bis zur derben Zote, von diskreten Andeutungen bis zur anschaulich-konkreten Schilderung – auszuschreiten bereit war, ohne ins Vulgär-Schlüpfrige zu geraten. Im Geiste Epikurs besann er sich auf die realen Glücksmomente und -möglichkeiten im Menschenleben, die im 14. Jahrhundert ebenso überzeugend gewirkt haben mögen wie in unserem: Liebes- und Sympathiegefühle; zwischenmenschliches Berühren; Erotik in allen ihren Spiel- und Ausdrucksweisen; Momente des Verstehens; das Ergreifen des Augenblicks (Kairos); einander befragen, hören, sehen; das orgiastisch-leibhaftige Rinascita-Erleben im und mit einem anderen; das Wunder, dass sich ein Du mit wirklichem Interesse uns zuwendet.

Doch trotz aller anmutig-heiteren Atmosphären, die Boccaccio in Fiesole als Grundierung seiner Erzählungen wählte, spüren seine Leser, dass dieser Ort nur wenige Kilometer von Florenz und damit von einem (wie wir heute sagen würden) Hotspot der Pestseuche entfernt liegt.

Seine Novellen wollen kein Vergessen-Machen, kein Verdrängen todbringender Verhältnisse – sie wirken vielmehr wie eine tapfer-humane Stellungnahme zur Tragik der damaligen Zeit und zu den menschlichen Daseinsgesetzen allgemein.

Das unterscheidet Boccaccios Decamerone von den Corona-Partys unserer jüngsten Vergangenheit und Gegenwart. Einer Gefahr adäquat zu begegnen heißt nicht, sich verleugnend über sie hinwegzusetzen, sondern sie mit aller nüchternen Rationalität, die uns zur Verfügung steht, erfassen und einordnen zu wollen. Es gibt das Thanatische, die Krankheit und den Tod, und wer sie leugnet, steht nicht selten allein deshalb schon auf ihrer Opferliste.

Boccaccio zeigt, wie wir mit dem Gott Eros immer wieder aufs Neue versuchen können, dem Dunklen, Thanatischen geschmeidig, illusionsarm und wirkungsmächtig zugleich auszuweichen: nicht mit maniformer, also Manie-ähnlicher Abwehr, nicht mit depressiv-resignativem Rückzug und auch nicht mit histrionischer, also geschauspielerter Gleichgültigkeit, als ob es Thanatos nicht gäbe; wohl aber mit Gefühlen der Zuversicht und der berechtigten Hoffnung sowie mit Haltungen der zwischenmenschlichen Solidarität und Hilfeleistung – und seien es Hilfe und Trost, indem wir uns wie Scheherazade aus Tausendundeiner Nacht oder die zehn Frauen und Männer aus Boccaccios Decamerone so lange Geschichten und Novellen erzählen, bis Thanatos (für dieses Mal) gelangweilt von uns ablässt; oder so wie Homer und die Tausenden von Dichtern, Künstlern, Theaterleuten, die seit Menschengedenken das antagonistische Spiel von Eros und dem Thanatischen begreifen und in Symbole kleiden wollen.

*

Gerhard Danzer ist Homo pro se, und als solcher berät und gestaltet er derzeit das Klinikum Schloss Lütgenhof im Sinne der Personalen Medizin. Literarisch beschäftigt er sich mit Anthropologie und Kulturanalyse, wissenschaftlich mit Medizin und Psychosomatik. 2019 erhielt er den Dr. Margrit Egnér-Preis für sein bisheriges Oeuvre. Er lebt in Potsdam.