von Nora Khuon

„So viel Wissen über unser Nichtwissen und den Zwang unter Unsicherheit handeln und leben zu müssen, gab es noch nie.“ Dieser Satz von Jürgen Habermas, den er in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau äußerte, berührt mich. Es ist nichts Neues, nichts Umwälzendes. Die letzten Jahre waren geprägt von Literatur, TED-Talks, Podien und unzähligen anderen Formaten. über die Unsicherheit und die Krise, den Zerfall unseres Systems. Wir waren daran gewöhnt, dass die Krise droht. Doch nun ist er gekommen: der Moment, in dem all unser erlerntes Wissen und unsere Strategien nicht mehr greifen und die Ohnmacht der Macht und die Ohnmacht jedes Einzelnen nicht zu leugnen ist. Mitten im Strudel versuchen wir den Kopf herauszustrecken und gieren nach Orientierung.

Dieser Satz, klein und zart und doch so gewaltig, bündelt ein Gefühl, das viele umtreibt: Unsicherheit, Verlorenheit, Orientierungslosigkeit und die damit einhergehende Sehnsucht nach Aufgehobensein. Die Strategien, mit diesem Gefühl umzugehen, könnten unterschiedlicher nicht sein: Aktionismus, innere Einkehr, Vortäuschung von Sicherheit, Proklamation von Diskursen – dass wir doch wussten, was kommen musste und dass sich nun doch diese oder jene Theorie endlich bewiesen habe, wie es sich beispielsweise in der von Agamben angeführten Debatte vollzogen hatte. Wenn die gewohnten Werkzeuge nicht mehr greifen, was ist dann der richtige Weg in der Unsicherheit? Ich bleibe wieder bei einem Satz hängen, der nichts weiß: „Es wird sich wahrscheinlich etwas geändert haben. Aber es kommt immer anders, als man denkt.“ Sagt der Kulturwissenschaftler Joseph Vogl.

Es kommt immer anders, als man denkt.

Oh ja, das ist wohl ein Erfahrungswert und doch kommt es auch sehr oft genau so, wie man denkt – im Guten wie im Schlechten. Die Wiederholung der Geschichte ist kein Zufall. Doch möchte ich der Alternative gerne Vertrauen schenken. Darauf zu hoffen, dass es anders kommt als man denkt, empfinde ich als befreiend. Nichts ist vorgefertigt, Veränderung möglich. Eine Freiheit im Denken könnte einsetzen. Doch Freiheit verspüre ich aktuell nicht. Die Grundrechte sind beschnitten und die Normalität außer Kraft gesetzt, und obwohl wir in einem so privilegierten Teil dieser Welt leben und in Relation betrachtet nur wenige real um ihr Leben fürchten müssen, sind so viele voller Furcht. Die Angst geht um. Da, wo Unsicherheit ist, ist auch die Angst. Für mich ist Angst der eigentliche Gegenpol zur Liebe. Wo früher Hass und Liebe gerne als Antagonismen bemüht wurden, finden sich heute Angst und Liebe in einem neuen Spannungsfeld. Da wo die Liebe und damit auch Vertrauen schwindet, beginnt sich die Angst ihren Platz zu verschaffen.

Die Liebe kann eine politische Kraft sein, gewaltig und rettend. In der griechischen Mythologie sind wir permanent konfrontiert mit der Unausweichlichkeit des Schicksals. Die Atriden, Ödipus, der ganze trojanische Krieg – Vollstreckung des Schicksals, dem man glaubte, durch Tricks aus dem Weg gehen zu können, dann erst recht damit konfrontierte wurde und das Schicksal damit unwissentlich oder wissentlich seiner Erfüllung zuführte. Ausbüchsen hilft also nicht. Wir kennen unseren Fluch, unser Schicksal und müssen ihm ins Auge blicken. Und genau das praktiziert eine Griechin, wenn auch gut 2000 Jahre später bei Goethe: Die Umkehrung des Schicksals, der Abwurf des Fluches durch die Liebe, den Glauben an Dialog und an das politische Prinzip Liebe entgegen dem der Angst, des Weglaufens, sich Duckens, der Konformität und der Erfüllung. Goethes Iphigenie wälzt ihren eigenen Fluch – nämlich Gewalt an einem Mitglied ihrer Familie zu vollziehen – von sich. Wie tut sie das? Durch Vertrauen in ihr Gegenüber: in Thoas, den König der Taurer, und durch Vertrauen in die Richtigkeit des eigenen Gefühls. Sie löst den über Generationen bestehenden Fluch auf, beendet das Töten und Morden, indem sie spricht, indem sie Wissen über ihr Gefühl hat. Wissen über das, was sie aushalten kann. Sie verändert ein politisches System, schafft das Menschenopfer durch ihre Erfahrung der eigenen Opferung ab. Sie erfährt Kriege und Gewalt, sie erlebt die Vorherrschaft der Angst und sie muss mitansehen, wie ihre eigene Familie gespalten wird – und genau deswegen entwickelt sich bei Iphigenie die Liebe, das Vertrauen.

Wie geht das? Wie lerne ich etwas, was in meinem Leben nie stattgefunden hat? Woher kommt dieses Vertrauen in die eigene Richtigkeit der Empfindung und des Handelns? Woher kommt der Mut, einen anderen Weg zu gehen? Mich beeindruckt Iphigenie immer wieder. Ich hänge an dieser Figur, so sehr mein Zugang zu den anderen Goethe-Dramen sonst versperrt ist. Die Vermenschlichung eines Prinzips, mit Betonung auf Vermenschlichung, fasziniert mich. Es bleibt kein rein ideologischer Akt für mich, sondern wird zu einer Frage der Psychologie und Fähigkeit des Menschen.

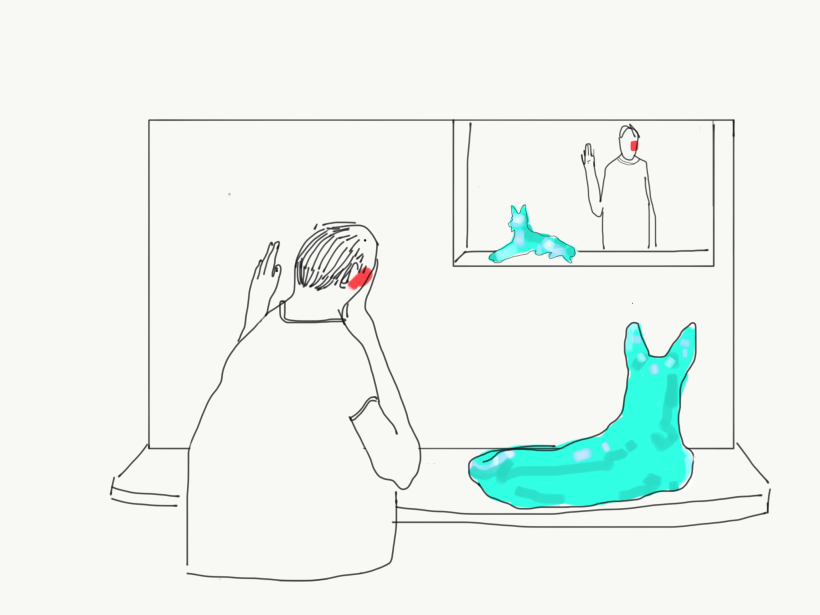

Rutger Bregman schreibt die Tage vom „surviving of the friendliest“ im Gegenteil zum durchgesetzten „surviving of the fittest“ und der Befähigung des Menschen, sich zu verbinden, warmherzig und kooperativ zu sein. Bregman spricht davon, dass der Mensch das einzige Lebewesen sei, das errötet und damit sein Innerstes nach außen kehre, das müsse zu etwas nutze sein. Dass man Schwäche offenbare. Doch wo in der Welt wird es gerade abgefragt, Schwäche zu offenbaren, außer dass es als sympathisch gilt? Donna Haraway ruft „Making kin, not babies“ („Macht euch verwandt und keine Kinder“) in die Welt – der Wunsch, Verwandtschaften zu allen Lebewesen genauso ernst und intensiv zu leben, wie die der Blutsverwandtschaft. Das Lieben und das sich auf Augenhöhe Verbinden steht einem gesellschaftlichen Prinzip der Angst, Konkurrenz und des Wachstums entgegen. Wie kommen wir hin zu diesem Prinzip der Liebe? Für Haraway vereinigen sich Vernunft und Gefühl und leiten zu der Einsicht, dass nur so Gesellschaft möglich sei. Bregmann glaubt zudem, es sei die eigentliche Natur des Menschen, verbindend zu sein, der Neoliberalismus eine reine Korrumpierung ein paar Mächtiger, die über das Prinzip Angst regierten. Und Iphigenie hat mit Thoas einen Regenten als Gegenüber, dem sie aus guten Gründen vertraut. Wem wollen wir vertrauen?

Kleist schrieb mitten im Moment der Napoleonischen Kriege: „Wo ist der Platz, den man jetzt in der Welt einzunehmen sich bestreben könnte, im Augenblikk, wo alles sein Platz in verwirrter Bewegung verwechselt?“ Er ist wohl in der Liebe. Er ist wohl in der Hoffnung. Im Vertrauen. Kleist nimmt sich, wie wir wissen, das Leben. Die Angst und Leere haben gesiegt. Doch warum jetzt nicht geduldig sein? Aushalten und daran glauben, in aller reflektierten und wissenden Arglosigkeit glauben, dass Veränderung möglich ist. Dass der Dialog untereinander geführt werden kann. Dass eine Gesellschaft sich gemeinschaftlich befragen kann, konkrete Wege suchen kann. Haben wir nicht jetzt Zeit, darüber konkret nachzudenken: über die Entkommerzialisierung des Gesundheitswesens, die Verteilung sozialer und ökonomischer Lasten, den Umfang staatlicher Fürsorge, über Deglobalisierung und die Perspektive Europas, über die Möglichkeiten des Grundeinkommens, über eine Reform des Bildungswesens, aber vor allem über die Grenzen eines Wachstums, das schon so lange als Allheilmittel und wichtigstes Ziel beschworen wird. Warum nicht schrumpfen und verzichten und einer neuen Genügsamkeit frönen, die so viel anderen Reichtum in sich birgt? Warum nicht die Möglichkeit ergreifen, sich und der Welt wieder gewahr zu werden, indem ich ihr begegne und sie nicht überrenne.

Die Gelegenheit, dass eine andere soziale Form den Platz der liberalistischen, kapitalistischen Weltordnung einnehme könnte, ist greifbar. Wir lernen gerade, uns wieder in intimeren Zusammenhängen zu bewegen und konkret zu denken und zu handeln. Und dennoch ist sie da – die Angst, dass sich der Kapitalismus durchsetzt. Dass er jetzt, wo er kurz vor seinem Zusammenbruch stand, gestählt aus der Krise hervorgeht. Kleine Betriebe sind ausgehebelt, die Industriestaaten mit ihrem privilegierten System abgefedert und am Ende steht die Reproduktion des Vorherigen, weil wir träge sind und zurück zu dem wollen, was uns bekannt ist. Der Paartherapeut Holger Kuntze sprach in einem Interview des letzten Jahres darüber, dass man sich häufig in ähnlichen Beziehungsstrukturen wiederfinde, selbst wenn sie toxisch sind, weil das Muster des Vertrauten Sicherheit spende. „Wir verwechseln schlichtweg das für uns Bekannte mit dem für uns Guten. Wir bevorzugen die Vertrautheit der Hölle vor dem Unbekannten des Paradieses.“

Wir sollten uns in das Unbekannte des Paradieses aufmachen – jetzt, wo das Bekannte sowieso schon verschwunden ist. Wir sollten sie genießen, die Unsicherheit, die uns umgibt, weil sie nicht nur den Untergang bedeuten, sondern auch das Glück bergen kann.

Immer wieder ende ich in meinem Denken bei einem Abschnitt von Alexander Kluge: „Wir, die wir übrig sind aus den Vorzeiten, tragen etwas in uns, ohne das wir nicht überlebt hätten: DAS URVERTRAUEN.“ Diese Gabe, die uns bei Kluge durch die Eiszeiten hindurch Krisen hat überdauern lassen, kreativ und liebevoll auf die Welt reagieren ließ: Sie ist uns eigen. Sie gibt uns Sicherheit. Sie ist das Aufgehobensein, nach dem es uns verlangt. Dazu kommt ein einziges Gefühlspaar, auf das alles zurückzuführen ist – heiß und kalt. „Man braucht ja die Gefühle, dieses ungeheure Vermögen der Menschen, in ihrem Inneren Berge zu versetzen, Zeit zu überbrücken. Eine Politik, die stark genug wäre, Kriege zu verhindern, kann ich mir nur vorstellen, wenn sie im Besitz aller Gefühle ist. Fehlt ihr auch nur eines, so hat sie da ihre Achillesverse. Aus dem Ursprungsland verjagt, sind die Gefühle Verräter geworden. Sie irren sich und haben eine bestimmte Blindheit akquiriert, die sie von Haus aus nicht haben. So etwas wie Patriotismus, industrielle Disziplin bauen darauf: Auf diese Weise sind Gefühle zum Hochbau veranlasst worden. All diese Hochbauten, diese Hochhäuser, (in denen sich die Gefühle stapeln) sind Abschwörungen des Paradieses. So dass ich nun in dem einen, dem Hochbau, Erfahrung habe und in dem anderen, wie ich unterscheide (zwischen heiß und kalt, zwischen zieht mich an und stößt mich ab), da ist einfach weniger Erfahrung investiert.“ Weniger Erfahrung investiert. Vielleicht sollten wir jetzt die Erfahrung investieren und heiß und kalt entdecken, unsere Hochbauten einreißen und auf den Trümmern (wie Haraway es nenne würde) neue Gebäude errichten. Angebunden und verbunden.

*

Nora Khuon, *1980, ist Dramaturgin und Autorin. 2012 erhielt sie den Marie-Zimmermann-Preis. Seit 2019 ist sie leitende Dramaturgin am Schauspiel Hannover.